百日祝い(お食い初め)はいつ何をする?準備するもの、当日の流れを説明

赤ちゃんが生まれると、お七夜・命名式やお宮参りなどの行事が続き、100日を迎える頃に百日祝い(お食い初め)があります。百日祝い(お食い初め)の名前は聞いたことがあっても、実際に何をすれば良いかよくわからないパパ・ママもいるのではないでしょうか。

そこで、本記事では百日祝い(お食い初め)の概要や準備するもの、当日の流れなどについて解説します。記事を読むと百日祝い(お食い初め)に向けてすべきことや当日の段取りがわかるので、ぜひ参考にしてください。

百日祝い(お食い初め)とは

百日祝い(お食い初め)とは、赤ちゃんが生後100日目を迎えた頃に「一生食べ物に困らないように」との願いを込めておこなう行事です。

ここでは、百日祝い(お食い初め)ですることや誰を招くかなど、基本的な内容について解説します。

百日祝い(お食い初め)は何をする?

百日祝い(お食い初め)にてメインでおこなうことは、お食い初めの儀式と歯固めの儀式の2つです。それぞれ、以下のような内容です。

| お食い初め | 一生食べ物に困らないようにとの願いを込めておこなう | 祝い善を用意し、養い親が赤ちゃんに食べさせるふりをする |

| 歯固め | 丈夫な歯が生えてくることを願う | 歯固め石に触れた祝箸を赤ちゃんの歯茎に軽く触れる |

お食い初めの儀式をし、そのまま歯固めの儀式を続けることが一般的です。その後は、百日祝いの参加者で祝いの膳を楽しみます。

百日祝い(お食い初め)はいつする?

文字通り、百日祝い(お食い初め)は赤ちゃんが生後100日目を迎える頃におこなうことが一般的です。ただし、かならず100日目にしなければならないわけではありません。赤ちゃんの予防接種や健診と重なっていたり、ママの体調がまだ落ち着いていなかったりすることもあるでしょう。

また、招く予定の身内の方の都合がつかなかったりすることもあります。そのため、時期をずらして開催することは珍しくありません。100~120日の間で調整することが一般的です。無理のない日程を組みましょう。

百日祝い(お食い初め)は誰を呼ぶ?

百日祝い(お食い初め)をするにあたって気になるのが、身内をどの範囲まで招くかではないでしょうか。

両家の赤ちゃんの祖父母を招くことが一般的です。親しい親戚や友人を招くケースもあります。都合が合わないときなどは、赤ちゃんのパパ・ママ、兄弟姉妹の家族だけでおこなうのも良いでしょう。

とはいえ、家族だけでおこなったら、あとでどちらの親も呼ばないのは失礼だと非難されることがあるかもしれません。よく話し合って招待する人を決めましょう。

誰が養い親になる?

百日祝い(お食い初め)では、両親以外の誰かが「養い親」になって赤ちゃんにお膳を食べさせる真似をします。養い親は、赤ちゃんと同性の最年長にあたる人が担うことが一般的です。

そのため、赤ちゃんの祖父母を読んでいる場合、赤ちゃんが男の子ならおじいちゃん、女の子ならおばあちゃんが該当します。当日いきなりお願いするのではなく、百日祝い(お食い初め)に招待する際に、養い親になってもらえるか確かめておきましょう。

百日祝い(お食い初め)に準備するもの

百日祝い(お食い初め)をする際は、準備するものがたくさんあります。当日になって必要なものが足りずに慌てることがないよう、事前にしっかり準備しておきましょう。

ここでは、最低限準備しておくものを紹介します。

普段使っている食器を使用しても問題はありませんが、余裕があれば百日祝い(お食い初め)用の食器を用意するのも良いでしょう。特別感が演出でき、赤ちゃんにとって重要な日との印象が強くなります。

専用の食器にはさまざまな種類があるので、特徴を踏まえて選びましょう。以下に、食器の素材別に特徴をまとめました。

| 素材 | 特徴 |

| 漆器 | ・木に漆を塗り重ねたもので、伝統的な食器 ・男の子は内側も外側も朱塗り、女の子は内側が朱塗りで外側が黒塗りの器を使う ・ただし、地域によって色分けが異なることもあり、あえて区別しないケースも増えている ・割れにくい |

| 陶磁器 | ・見た目に美しいものがたくさんある ・お食い初め後は、普段使いの食器として使うのもいい ・割れやすいため、注意 |

| 木製・竹製 | ・軽くて丈夫で割れにくい ・シンプルなデザインで、普段使いにも良い |

| プラスチック製 | ・軽くて割れにくい ・赤ちゃんが投げたり落としたりしても安心 ・普段使いにも良い |

漆器は、お食い初め以外にお正月などのお祝いの場で活用しても良いでしょう。

祝い箸

歯固めの儀式では、お箸で歯固め石に触れてから赤ちゃんの歯にちょんちょんと触れるのが一般的な儀式の流れです。おめでたい特別な箸である祝い箸が使われることが一般的です。

お祝い箸は、折れにくい柳の木や白木で作られています。「両口箸」と呼ばれる、両端が細くなった形になっているのが特徴です。両端が細くなっているのは、一方を人間が使い、もう一方を神様が使うとの考えからです。つまり、神様と食事を共にするとの意味合いが込められています。

一般に、長さは約24cm、つまり八寸です。これは、末広がりを意味する縁起の良い数字である「八」にちなんでいます。また、祝い箸を入れる箸袋は白い和紙に紅白の水引があしらわれていることが多く、おめでたさが感じられる見た目です。

祝い膳は、お宮参りで御祈祷した際に、お食い初め用の食器や歯固め石と一緒に神社から授かることもよくあります。手元にない場合は、箸の専門店や百貨店で探してみましょう。

歯固め石

歯固め石も、百日祝い(お食い初め)に欠かせない縁起物の一つです。石の大きさや形、色に決まりはありません。丸い小石1、2個用意することが一般的です。

歯固め石がなければ儀式ができないため、必ず用意しましょう。一般には、お宮参りをした神社から授かった小石を使います。また、お食い初め用の食器セットを買ったときや、仕出し屋さんにお祝い膳をお願いしたときに、歯固め石が付いていることも多いです。また、神社の境内で拾い、儀式のときだけお借りするケースもあります。

神社の境内からお借りするときは、社務所などに一声かけましょう。また、拾ってきた石は、よく洗って消毒してから使うようにしてください。

儀式では、歯固め石に祝い箸の先をちょんちょんと当て、その箸で赤ちゃんの歯茎に優しく触れます。「赤ちゃんの歯が丈夫に育ちますように」との願いを込めておこないます。 なお、地域によっては小石ではなく、タコやアワビ、栗の実、碁石、紅白餅などを代用することもあります。

衣装

伝統的には、百日祝い(お食い初め)では赤ちゃんは小袖を着用することが習わしとされています。昔は生まれたばかりの赤ちゃんは白い産着を着用し、百日祝い(お食い初め)で初めて色がついた小袖を着ました。そのため、「お色直しの式」という言い方をすることもあります。

とはいえ、かならずしも小袖を着るべきと決まっている訳ではありません。着物を着せたいなら、お宮参りで着た産着を再利用しても良いでしょう。ベビードレスや袴風ロンパースなど、お祝い感を出しつつ着せやすい洋風の衣装を選ぶ家庭も少なくありません。着せやすさと脱ぎやすさをも考慮して決めます。 また、パパやママも普段着ではなく、赤ちゃんにあわせて衣装を整えましょう。赤ちゃんに和装させるなら、ママも着物にすることが一般的です。とはいえ、着物では赤ちゃんのお世話がしにくいため、無理に和装にしなくても問題はありません。フォーマルなワンピースなどでも良いでしょう。パパはスーツが無難です。

日程・場所決め

百日祝い(お食い初め)の日程と場所を決定します。日程は、かならずしも生後100日目にすることはなく、赤ちゃんやママの体調や参加者の都合などを考慮して調整しましょう。

日程が決まったら、料亭やレストランにするのか自宅でおこなうのかを決めましょう。料亭やレストランでやるなら、早めに予約を入れておく必要があります。

料亭やレストランでやる場合と、自宅でやる場合のおもなメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット | |

| 料亭やレストラン | ・食器や祝い膳などの準備が不要 ・本格的なお祝い膳が楽しめる ・写真映えする空間が整っていることが多い ・配膳や片付けが不要 |

・赤ちゃんを連れての移動が必要 ・赤ちゃんが泣いたときなど、周囲に気を遣う ・費用がやや高くなることが多い |

| 自宅 | ・移動する必要がなく、ママや赤ちゃんの負担が少ない ・授乳やおむつ替えも気兼ねなくできる ・手作りの飾りつけでオリジナリティが出せる |

・部屋の掃除や準備に時間がかかる ・配膳や片付けの手間がかかる ・写真映えはあまり期待できない可能性がある |

料理決め

自宅で百日祝い(お食い初め)をする場合は、料理を手作りするか、仕出し業者などに頼むかを決める必要があります。料理が得意で時間や体に余裕があれば、作ってみるのも良いでしょう。大変な場合は、無理せず仕出し業者に依頼するのもおすすめです。

地域によって異なることがありますが、お祝い膳ではおもに以下を用意します。

| お膳・お赤飯など | ・赤い色は邪気を払う力があるとされている |

| 平皿:尾頭付きの鯛など | ・「めでたい」の語呂合わせや赤い色から、伝統的にめでたい魚とされている ・尾頭付きは、最初から最後までまっとうし長生きするようにとの願いがこもっている |

| 小鉢:煮物など | ・地域や季節によって材料は異なる ・大根とニンジンを入れて紅白を演出したり、里芋で子宝にちなんだりできる |

| 汁物:お吸い物 | ・吸う力が強くなるようにとの願いがこもっている ・はまぐり、季節の野菜などを入れる |

| 香の物 | ・「多幸」の語呂合わせで、タコときゅうりの酢の物などを用意する ・紅白なますを用意することもある |

また、紅白のお餅をそえたり、お祝いのケーキを用意したりするのも華やかになって良いでしょう。

百日祝い(お食い初め)の当日の流れ

百日祝い(お食い初め)の儀式をおこなうにあたって、当日はどのようにすれば良いか分からないと悩んでいるパパやママもいるでしょう。

そこで、ここでは当日の基本的な流れを紹介します。各家庭の状況に応じてアレンジしてください。

料理の準備

当日は、まずお料理を食器に盛ってお膳に並べましょう。お膳がない場合は、お盆でも構いません。

お祝い膳は、どの料理をどこに置くか決まっています。鯛はお膳の外に頭を左側にして置きます。逆さに置かないように注意しましょう。

| 赤飯 | 飯わん | 左手前 |

| お吸い物 | 汁わん | 右手前 |

| 煮物 | 平わん | 左奥 |

| 香の物 | つぼわん | 右奥 |

歯固めの石は高坏に乗せて中央に置きます。祝い箸は持ち手が右側に来るようにして手前に置きます。

ただし、上記の置き方は一例です。地方によって変わることもあります。

写真撮影

家族が全員集まり、赤ちゃんの用意も整ったら、記念に写真を撮影しましょう。お祝い膳がきれいなうちに撮影しておくのがおすすめです。

写真を撮った後は、赤ちゃんの衣装を脱がして普段着にしても良いでしょう。いつもと違う格好をさせていると、疲れや不快感から赤ちゃんがぐずってしまい、儀式の間中ずっと泣いているといったことにもなりかねません。

また、食べる真似をする際に、衣装が汚れる心配もあります。そのため、早めに写真を撮影し、赤ちゃんを楽な姿勢にさせてあげましょう。

養い親が赤ちゃんを抱きかかえる

写真を撮影したら、お食い初めを始めましょう。まずは、養い親となる人が赤ちゃんを抱っこしてひざに乗せます。伝統的には、招待客の中でもっとも年齢が上で、赤ちゃんと同性の方に養い親をしてもらうという決まりがあります。

そのため、赤ちゃんの祖父母のどちらかがつとめることが一般的です。事前にお願いして了承を得ておきましょう。家族だけで百日祝い(お食い初め)をする場合は、ママやパパが養い親をつとめても、もちろん構いません。

赤ちゃんに食べさせる真似をする

養い親が赤ちゃんを抱っこしたら、祝い箸を使って料理に触れ、赤ちゃんに食べさせる真似をします。生後100日ごろの赤ちゃんは、まだ普通の食事は食べられません。食べさせる真似だけしましょう。

なお、あまり厳密にこだわらなくなっていますが、食べさせる順番は以下のように決まっています。

- 赤飯

- お吸い物

- 赤飯

- おかず

- 赤飯

- お吸い物

これを3回繰り返します。一回目のローテーションのおかずは鯛、二回目は煮物、三回目は香の物です。

歯固めの儀式をする

お祝い膳を食べさせる真似がひと通り終わったら、歯固めの儀式をおこないます。養い親が祝い箸の先で歯固めの石にそっと触れ、そのままお箸を赤ちゃんの歯茎に優しく当てます。このとき、「石のように硬く丈夫な歯が生えてきますように」と願いましょう。

歯固めの儀式で石を赤ちゃんの歯茎に当てたり石を噛ませたりするケースもあるようですが、ケガや誤飲のもととなるので避けたほうが無難です。祝い箸の先端を、ほんの少しちょんちょんと当てるだけにすると良いでしょう。

百日祝い(お食い初め)の儀式後の流れ

百日祝いでお食い初めと歯固めの儀式が終わったら、何をすれば良いでしょうか。ここでは、儀式後のおおまかな流れについて解説します。

家族で料理を食べる

お食い初めで用意した祝い膳は、歯固めの儀式まで終わったら家族でいただきましょう。赤ちゃんには食べさせるふりをするだけですが、大人たちは心を込めて用意された料理を囲み、和やかに会食を楽しみます。

招待した方がいるときは、パパやママがタイミングを見て「どうぞ召し上がってください」と促すとスムーズです。食事中は赤ちゃんの成長について話したり、記念撮影をしたりするのも良いでしょう。食事が終わったら、頃合いをみて解散します。

片付けの際、祝い膳をすぐにゴミ箱に捨てるのは好ましくありません。祝い箸は神様と人がともに食事をするために使う神聖なものだからです。きれいに洗って乾かし、神社のお焚き上げに出すのが理想です。難しい場合も、感謝の心を込めて丁寧に処分しましょう。

歯固めの石を返す・保管する

歯固めの石は、入手場所や方法によって、儀式後にどう扱うかが変わります。お食い初め用の食器セットに含まれていた場合や、仕出し屋さんのお祝い膳についてきたものなどは、とくに返却する必要はありません。

大切な節目の行事で使った思い出として、記念に保管しておくのがおすすめです。記念に取っておく場合は、きれいに洗ってよく乾かし、半紙や和紙などに丁寧に包んで保管すると良いでしょう。

神社の境内から借りてきた小石を使用した場合は、感謝の気持ちを込めて元の場所に返します。境内にあった石は神聖なもののため、心を込めて丁寧に扱うことが大切です。 返す場合も保管する場合も、赤ちゃんの健やかな成長を願った儀式の余韻を大切にしながら、丁寧に扱いましょう。

記念となるものを残すなら

百日祝い(お食い初め)は、赤ちゃんが一生に食べるものに困らないようにとの願いを込めておこなう大切な儀式です。写真に撮ったり歯固めの石を保管したりと、記念になるものを残しておくと良いでしょう。

写真に残すと、招待できなかった親戚などにも成長の様子を見せることができます。また、いまの時期だけの小さな手形や足形をとっておくのも一生の記念になります。

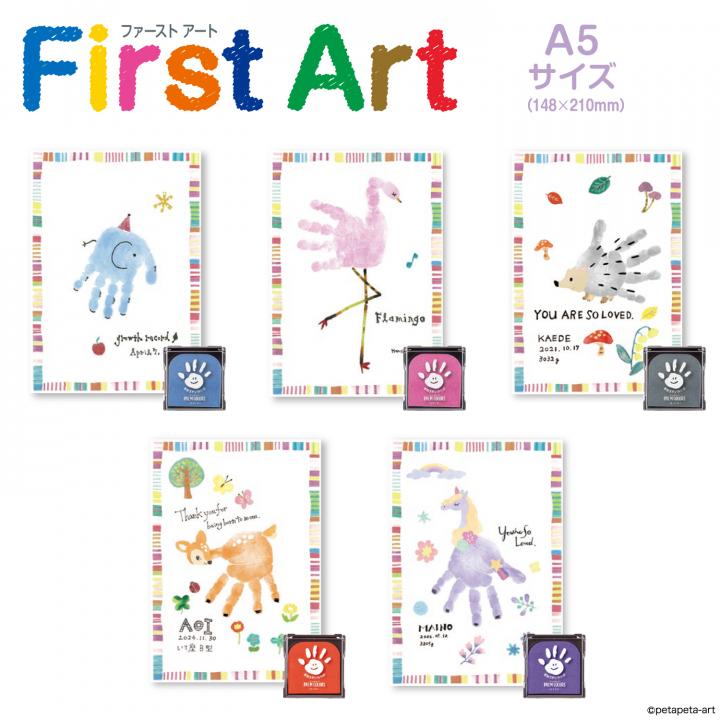

「手形・足形アート制作キット」なら、お子様の手形や足形を飾り付けて、世界に一つだけの最高に愛らしいアートが簡単に作れます!

お子様の手形・足形で成長記録をかわいく残そう

成長を祝うための儀式を家族みんなで楽しもう

百日祝い(お食い初め)は、赤ちゃんが生後100日を迎える頃に「一生食べ物に困りませんように」との思いを込めておこなう儀式です。また、一般に「丈夫な歯が生えるように」と祈願する歯固めの儀式も一緒におこないます。

大事なのは赤ちゃんを思う気持ちなので、あまり伝統的なやり方でしなければと気負う必要はありません。自分たちのやり方で節目をお祝いしましょう。

写真撮影したり、手形や足形を取ったりするのもおすすめです。シヤチハタのFirst Artなら、赤ちゃんの手形や足形がきれいに残せます。ぜひご利用ください。