命名式とは?いつ何をするもの?お七夜との違いや命名書の書き方を紹介

命名式は赤ちゃんの名前を披露する儀式のことで、赤ちゃんが生まれて最初に訪れる行事であるお七夜(おしちや)の中でおこないます。とはいえ、「命名式って具体的に何するの?」とお悩みのパパやママも多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では命名式とはどのような行事で、お七夜とはどう違うのか、どのような手順でおこなうのかなどについて解説します。これからお七夜を迎えるママ・パパはぜひ参考にしてください。

命名式とは?

命名式とは、赤ちゃんの健やかな成長を願って、名前を家族や親しい人にお披露目する日本の伝統的な行事です。家族や子孫を見守ってくれている祖先神に誕生を報告し、感謝の気持ちを伝える意味合いもあります。

生後7日目におこなう「お七夜」の際に一緒に実施することが一般的です。命名式では、名前を「命名書」に書き、家族でお祝いします。命名式の内容に厳密な決まりがあるわけではないため、家庭ごとに自由なスタイルでお祝いしましょう。

お七夜と命名式の違い

お七夜とは、赤ちゃんが生まれてから無事に7日目を迎えたことを家族や親しい身内で喜び、感謝しながらお祝いする行事です。

昔の日本では、医療がいまほど発達していなかったため、生まれた赤ちゃんがそのまま無事に育つか定かではありませんでした。そのため、赤ちゃんが生後7日目を迎えられたこと自体が大きな喜びであり、そのことをお祝いするために生まれたのがお七夜です。

一般に、お七夜では生後7日目を無事に迎えられた健やかな成長を喜び、家族や身内と祝い膳を囲んでお祝いします。

そして、一般的にはこのお七夜のタイミングで命名式もおこなわれます。命名式では、赤ちゃんに与えた名前を披露します。どちらも、家族にとって大切な節目の行事です。

命名式の事前準備

命名式は親にとっても赤ちゃんにとっても大切な儀式です。ここでは、命名式を実施するにあたって必要な準備について紹介します。

参加者を決める

まずは、命名式の参加者を決めます。

昔は、親戚やご近所の方なども招いて盛大にお祝いすることもありました。最近では、家族のみや家族と両家の祖父母のみでこぢんまりとお祝いすることも多くなっています。

ママもまだ体が本調子ではなく、大勢の方をお招きするのが難しいこともあるでしょう。誰を呼ぶかは、赤ちゃんのママとパパで話し合って決めることが大切です。

日程を決める

次に、命名式を開催する日程を決めます。お七夜は、生まれた日を0日目もしくは1日目として数え、7日目におこなう行事とされています。とはいえ、実際には7日目ちょうどにおこなうことは難しい場合も少なくありません。

7日目にこだわりすぎることなく、ママや赤ちゃんの体調、参加者の都合などを考慮し、全員が無理なく集まりやすい日に決めましょう。

料理を決める・手配する

お七夜はお祝い膳を用意して皆でお祝いすることが基本のため、料理をどうするかも決めておくことが大切です。一般に、尾頭付きの鯛やお赤飯など縁起の良い料理を用意します。

産後間もないママが料理の準備をするのは大変なため、仕出し屋さんなどに注文することも少なくありません。両家の祖父母が用意するケースもあります。

命名書を用意する

命名式では、赤ちゃんの名前を記す命名書が必要です。事前に用意しておきましょう。伝統的なやり方に従う場合は、奉書紙を用意して墨で書きます。

ただ、現代では略式で半紙や色紙に書いたり、赤ちゃん用品店や文具店で販売されている命名書を使ったりすることも多いです。

書き方については後ほど詳しく解説するので、参考にしてください。

命名式の当日の流れ

お七夜や命名式のやり方には「必ずこうしなければいけない」という決まりはありません。挨拶・お名前のお披露目・食事をすることが一般的です。

以下に、大まかな内容を紹介しましょう。

- 参加者が集合する

- パパ・ママが挨拶する

- 赤ちゃんの名前をお披露目し、由来や想いなどについて語る

- 命名書を神棚や参加者が見える場所に据える

- 食事しながら歓談する

- パパ・ママから挨拶する

- 式を終える

命名書は、あれば神棚に、なければ参加者から見える場所に設置します。ベビーベッドの上やリビングの一角など、飾りやすいところで構いません。お招きした方には料理を振る舞い、楽しんでいただきましょう。

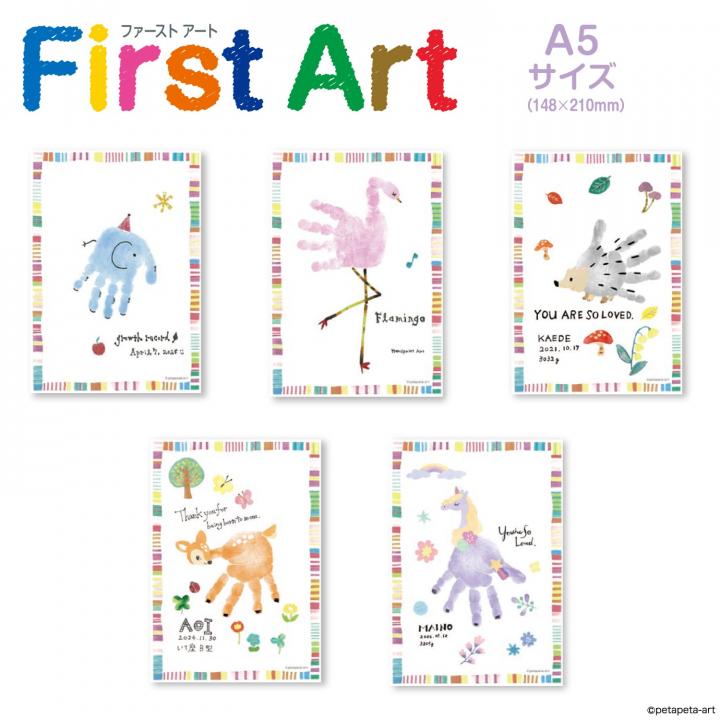

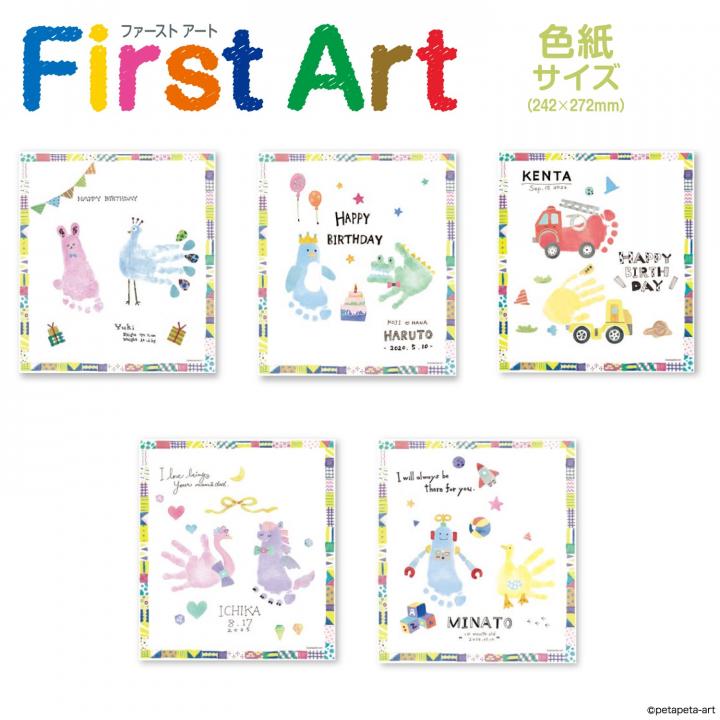

名前のお披露目と食事以外にも、皆で一緒に写真を撮ったり赤ちゃんの手形や足形を取ったりするのも良い記念になります。赤ちゃんはあっという間に大きくなるものです。手形や足形を取ることで、ほんの小さな時期をいつまでも思い出として残せます。

シヤチハタの「手形・足形アート制作キット」ならかわいい成長記録が簡単に作れます!

お子様の手形・足形で成長記録をかわいく残そう

お子様の手形・足形で成長記録をかわいく残そう

命名書(正式)の書き方とマナー

命名書は、市販の用紙や半紙に書いても問題はありません。しかし、命名式をするなら伝統的な形式で書きたいと考える方もいるのではないでしょうか。

そこで、ここでは正式な書き方やマナーについて解説します。

用意する紙

伝統的な書き方では、命名書には「奉書紙(ほうしょし、ほうしょがみ)」と呼ばれる和紙を使います。奉書紙は厚手のしっかりした作りの白い和紙で、格式高い雰囲気があるのが特徴です。室町時代から存在し、当時は公文書や大切な儀式の際に使われていました。

その流れから「大切なことを伝える際に用いる紙」とされ、現在でも冠婚葬祭などの大切な場面で用いられます。和紙ですが、プリンターで印刷することも可能です。

つるつるした面が表、ざらざらした面が裏なので、間違えないようにしましょう。文具店や紙の専門店で購入できます。命名書には2枚必要です。

命名書の書き方と例

命名書を作成する際は、奉書紙を3つの部分に分け、赤ちゃんの名前や両親の氏名などを記入します。

作成の手順は以下の通りです。

- 1枚の奉書紙を縦に置き、上下で半分に折る

- 輪を下にして横から三つ折りにし、広げる

- 右側の中央に「命名」と縦書きする

- 真ん中の右上に父親の名前と続柄、中央に大きく赤ちゃんの名前、左下に誕生日を書く

- 左側の右上に命名した年月日と、両親や名付け親の名前を書く

- 再び三つ折りにしてもう1枚の奉書紙で包み、表面に「命名」と書く

命名書を奉書紙で包むときは、まず縦向きに包み、上部を折り下げてから下部を折り上げて被せます。

命名書(略式)の書き方とマナー

奉書紙を使った伝統的な方法ではなく、半紙などを使う略式で命名式をおこなうケースも増えています。ここでは、略式の書き方とマナーについて解説します。

用意する紙

略式では、奉書紙ではなく半紙や無地の色紙などを使用することが一般的です。半紙は和紙の一種で、書道などで用いられ、文具店などで購入できます。

半紙や無地の色紙だけでなく、愛らしい色紙や写真入り台紙、アクリルパネルなどさまざまな命名書用の用紙やキットが市販されているので、活用するのも良いでしょう。

半紙や色紙でオーソドックスに命名書をつくるのも良いですが、市販のキットはフレームが付いているなど記念に残しやすいものが多く、おすすめです。

命名書の書き方と例

略式で作成する場合は、あまり書き方にこだわる必要はありません。書き方の一例を以下に挙げましょう。

- 用紙の右上部に両親の氏名と続柄を書く

- 中央の上に「命名」、その下に赤ちゃんの名前を大きく書く

- 左側に赤ちゃんの誕生日を書く

正式な書き方のように、もう一枚の紙で折りたたむなどの手順はありません。伝統的な書き方に比べると、記入する項目も少なくなります。

両家の祖父母を招く場合は、気にする方がいるかもしれませんので、書き方について相談しておくと良いでしょう。

アレンジで特別な命名書を

命名書を略式で作成する場合は、自由にアレンジして我が家だけの特別なものをつくるのもおすすめです。

例えば、以下のようなアレンジはいかがでしょうか。

- 赤ちゃんの手形や足形を載せる

- 生まれたときの体重や身長を書き入れる

- 写真を入れる

- フォトフレームに入れる

- 名前に込めた思いを一言書き添える

- 季節のモチーフのイラストを描く

さまざまなアイデアで、素敵な命名書を作成しましょう。

シヤチハタでは、自由にアレンジいただける命名書のキットを用意しています!

ぜひご活用ください。

伝統的な書き方では、命名書には「奉書紙(ほうしょし、ほうしょがみ)」と呼ばれる和紙を使います。奉書紙は厚手のしっかりした作りの白い和紙で、格式高い雰囲気があるのが特徴です。室町時代から存在し、当時は公文書や大切な儀式の際に使われていました。

その流れから「大切なことを伝える際に用いる紙」とされ、現在でも冠婚葬祭などの大切な場面で用いられます。和紙ですが、プリンターで印刷することも可能です。

つるつるした面が表、ざらざらした面が裏なので、間違えないようにしましょう。文具店や紙の専門店で購入できます。命名書には2枚必要です。

命名書に関するよくある質問

命名書の作成にあたってよくある質問をまとめました。回答を記載しているので、疑問がある方はぜひ参考にしてください。

命名書はどうやって保管する?

名前は両親から赤ちゃんへの最初の大切なプレゼントです。命名書も大事に保管したいものですよね。命名書をどのように保管するかは、家庭によって異なります。

伝統的な方法で作成した場合は、神棚などにお宮参りごろまで飾り、その後にへその緒などともに暗所で保管すると良いでしょう。略式で作成したものは、額縁やフレームに入れてインテリアとして部屋に飾っておくこともできます。

命名書はいつまで保管する?

命名書をいつまで保管するかにとくに決まりはなく、どうするかは自由です。赤ちゃんが大きくなるまで残しておいても、1才の誕生日や成人式など何かの節目に処分しても、どちらも間違いではありません。家庭で話し合って決めることが大切です。 略式でインテリア風に作ったのであれば、処分せず飾っておいても良いでしょう。

命名書までに名前が決まらない場合はどうしたらいい?

家庭によっては、赤ちゃんの名前が命名式までに決まらないこともあるかもしれません。命名式は赤ちゃんの名前をお披露目する式のため、決まっていないときはお七夜ではやらないで、命名式を別の日取りにすると良いでしょう。お七夜では身内を呼んでお祝い膳を囲み、命名式は家族だけでするのも一つの方法です。

なお、出生届は生後14日以内に出すことに法律で決まっています。7日目の時点で決まっていなくても問題はありませんが、14日以内に届を出せるようにしましょう。

名付け親へのお礼はどうする?

寺社や母方の祖父など、両親以外が赤ちゃんの名前を付ける場合もあるでしょう。その場合は、名付けに対してお礼をする必要があります。

金額に決まりはありませんが、およそ1万~2万円が相場です。神社やお寺の場合は、紅白蝶結びの水引をかけたのし袋にお礼を入れてわたします。身内の場合は、目上の人に現金を贈ると失礼にあたるとされるため、お菓子や商品券などが無難です。

お祝い金の準備は?お返しはどうする?

命名式でお招きした方からお祝い金をもらうことがあります。祝い膳がお返しにあたるため、別でお礼を用意する必要はありません。感謝の気持ちを伝えたいなら、手土産を用意しておくと良いでしょう。

こちらが命名式に招待された場合は、お祝い金を包むのがマナーです。赤ちゃんが生まれた家庭との関係にもよりますが、お祝い金は5000~1万円程度が相場です。

まとめ

命名式は、赤ちゃんの生後7日目に、周りに名前をお披露目する行事です。一般に、生後7日目を無事に迎えたことを寿ぐお七夜のなかでおこないます。

命名式をおこなう際は、事前に命名書を作成しておきます。正式には奉書紙を使いますが、市販のキットを使って愛らしい命名書をつくるのも良いでしょう。手形・足形を載せたり、写真を入れたりして、インテリア風に仕上げると長く飾って楽しめます。

1-1024x682-1-600x400.jpg)